Systemfrage: Der Koalitionsvertrag und Artikel 20 Absatz 4 des GrundgesetzesLesezeit: 9 Minuten

System – Bildquelle: Pixabay / geralt; Pixabay License

Im gestrigen Artikel Koalitionsvertrag: Eine etwas andere Betrachtung habe ich versucht eine kritische Perspektive auf den Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Regierung aus CDU, CSU und SPD einzunehmen. Der Artikel legte dabei den Fokus auf potenzielle Gefahren für die Demokratie, insbesondere durch die Einführung eines Nationalen Sicherheitsrats, die Migrationspolitik, und die Digitalisierungspläne, die mit EU-weiten Entwicklungen wie dem Digital Services Act (DSA), der digitalen ID und angedachten Central Bank Digital Currencies (CBDCs) verknüpft werden.

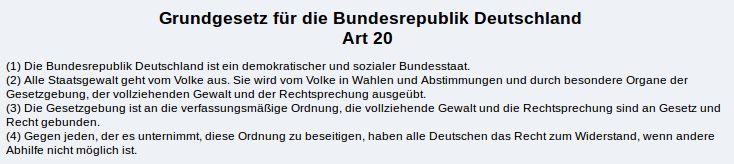

Der Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes (GG) gewährt den Bürgern ein Widerstandsrecht, wenn „andere Abhilfe nicht möglich“ ist und „jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen“ will.

GG Artikel 20 – Bildquelle: Screenshot-Ausschnitt www.gesetze-im-internet.de

Wenn wir nun die Analyse aus dem eingangs erwähnten Artikel heranziehen, um zu prüfen, ob Artikel 20 Absatz 4 gegeben ist, müssen wir tiefer gehen, als im ersten Artikel vorgenommen:

1. Koalitionsvertrag und Nationale Sicherheit

Der Koalitionsvertrag sieht die Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrats vor, der im Bundeskanzleramt angesiedelt wird, um Krisenmanagement und Sicherheitsstrategien zu bündeln. Dies stellt eine Konzentration von Macht im Kanzleramt dar, die demokratische Kontrollmechanismen untergräbt. Der Sicherheitsrat soll „wesentliche Fragen einer integrierten Sicherheitspolitik koordinieren“ und schnellere Entscheidungen ermöglichen. Dass dies eine Gefahr für die Gewaltenteilung, ein Kernprinzip der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (FDGO), darstellt, ist aus meiner Sicht unbestreitbar. Insbesondere weil unklar bleibt, wer dem Rat angehören wird – ein wichtiger Fakt, wenn wir an die massive Bundeswehrbeteiligung bzw. militärische Steuerung in der Plandemie zurückdenken.

2. Digitalisierung, DSA, digitale ID und CBDC

EU-weite Entwicklungen wie der DSA, der die Regulierung digitaler Plattformen verschärft, sowie Pläne für eine digitale ID und CBDCs, die Überwachung und Kontrolle der Bürger durch den Staat erleichtern werden, gehen im Koalitionsvertrag einher mit einem neuen Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, das Bürokratieabbau und Digitalisierung vorantreiben soll. Was ein Risiko für die Privatsphäre und Freiheit der Bürger darstellt, da eine digitale ID und eine CBDC in Kombination mit dem DSA genutzt werden könnten, um Bürger umfassend zu überwachen und zu kontrollieren. Tatsächlich hat die EU den DSA bereits 2022 verabschiedet, und in 2025 muss er vollständig umgesetzt sein, wobei Plattformen immer strengere Regeln zur Moderation von Inhalten und zur Transparenz einhalten müssen. Die Einführung einer digitalen ID (z. B. die eIDAS-Verordnung) schreitet ebenfalls voran, und die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet an einem digitalen Euro (CBDC), der im Oktober 2025 in einer Pilotphase getestet wird. Diese Entwicklungen schaffen konkrete Möglichkeiten, um Bürgerrechte einzuschränken, etwa durch Zensur oder finanzielle Kontrolle. Der Koalitionsvertrag bleibt hier zwar vage, weil er weder CBDCs noch digitale ID explizit erwähnt, sondern sich auf Infrastrukturmodernisierung und Wirtschaftsförderung konzentriert, aber wir wissen, was technisch möglich ist, wird umgesetzt – auch wenn es im Vorfeld politische „Entwarnungen“ gibt, dass man dies oder das nicht tun wird.

3. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz

Artikel 20 Absatz 4 des deutschen Grundgesetzes lautet:

Gegen jeden, der es unternimmt, diese [freiheitlich-demokratische] Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Damit dieses Recht greift, müsste

- ein konkreter Versuch zur Beseitigung der FDGO vorliegen und

- keine andere Abhilfe (z. B. durch Gerichte oder demokratische Prozesse) möglich sein.

Der Koalitionsvertrag und die genannten EU-Entwicklungen werfen berechtigte Fragen auf – etwa hinsichtlich der Gewaltenteilung, der Privatsphäre und möglicher Überwachung. Natürlich steht im Koalitionsvertrag nicht offen(sichtlich), dass die Regierung oder EU-Akteure aktiv die FDGO abschaffen wollen. Die Einführung eines Nationalen Sicherheitsrats, die Verschärfung der Migrationspolitik und Digitalisierungsmaßnahmen sind derzeit noch politische Entscheidungen, die innerhalb des demokratischen Rahmens kritisiert und angefochten werden können – etwa durch Opposition, Gerichte oder Bürgerproteste. Aber hier wird es bereits eng wie die Plandemiezeit gezeigt hat (dazu später mehr). Uns wird gerne das „Schauspiel eines funktionierenden, unabhängigen Bundesverfassungsgericht“ in der Hochleistungspresse präsentiert, als eine Instanz, um Grundrechtsverletzungen zu prüfen, aber wir wissen zur Genüge, wie die (politische) Besetzung diese „Gremiums“ aussieht.

Hätte man sich mit dem Koalitionsvertrag 2025 vor der Plandemie und den Geschehnissen in dieser Zeit beschäftigt, wären viele wohl zur Schlussfolgerung gekommen, dass Artikel 20 Absatz 4 nicht gegeben ist. Wenn wir aber in die Analyse die letzten 5 Jahre hinzufügen, in der die eigentlichen Schutzrechte der Bevölkerung, die das Grundgesetz zusichert (v.a. Artikel 1), mehr oder weniger ausgehebelt wurden, dann belegt dies aus meiner Sicht, dass trotz „Gerichte, demokratischer Prozesse, usw.“ das Grundgesetz offenbar nur in einer „Schön-Wetter-Demokratie“ gelten – jedoch nicht wenn wir uns in Zeiten von gewolltem, inszeniertem Chaos befinden.

1. Plandemiezeit (2020–2023) und Einschränkung von Grundrechten

Während der Plandemie wurden in Deutschland weitreichende Maßnahmen ergriffen, die die Grundrechte erheblich einschränkten, insbesondere Artikel 1 GG (Schutz der Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte) sowie Freiheitsrechte wie Versammlungsfreiheit (Artikel 8 GG) und Bewegungsfreiheit (Artikel 11 GG). Lockdowns, Ausgangssperren, Maskenpflichten, „Impf“kampagnen und Kontaktbeschränkungen wurden oft per Verordnung durchgesetzt, teilweise ohne ausreichende parlamentarische Kontrolle. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurde mehrfach novelliert, um der Exekutive weitreichende Befugnisse zu geben – etwa durch die „Bundesnotbremse“ 2021, die einheitliche Maßnahmen bei hohen Inzidenzen vorschrieb. Kritiker, darunter auch Juristen, wiesen darauf hin, dass die Verhältnismäßigkeit vieler Maßnahmen fraglich war und Grundrechte unverhältnismäßig eingeschränkt wurden.

Ein Beispiel: Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) urteilte 2022 rückblickend, dass einige Maßnahmen – wie die Schulschließungen – nicht ausreichend begründet waren, während andere, wie Ausgangssperren, als verhältnismäßig galten (BVerfG, Beschluss vom 19. November 2021, 1 BvR 781/21).

Die Plandemiezeit zeigt eindrucksvoll, dass demokratische Kontrollmechanismen wie Gerichte oder der Bundestag oft erst im Nachhinein aktiv wurden, während die Exekutive in der Krise nahezu uneingeschränkte Macht hatte. Bürgerproteste, etwa gegen die „Impf“pflicht, wurden mit Polizeigewalt beantwortet, und Kritiker der Maßnahmen wurden als „Querdenker“ oder „Verschwörungstheoretiker“ diskreditiert, was die Meinungsfreiheit (Artikel 5 GG) de facto einschränkte. Diese Erfahrung stützt die These einer „Schön-Wetter-Demokratie“: In Krisenzeiten versagen demokratische Abhilfemechanismen, da Gerichte zu langsam, Parlamente marginalisiert und Bürgerrechte ausgesetzt werden.

2. Koalitionsvertrag und aktuelle Entwicklungen (2025)

Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung (CDU, CSU, SPD) vom April 2025 führt diese Entwicklung einer „Schön-Wetter-Demokratie“ potenziell fort. Der Nationale Sicherheitsrat, der im Bundeskanzleramt angesiedelt wird, wird die Macht weiter zentralisieren, wie bereits erwähnt. Die Digitalisierungspläne – ein neues Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung – werden mit EU-weiten Initiativen wie dem DSA, der digitalen ID und einer CBDC kombiniert werden. Während der Plandemie wurde bereits die Corona-Warn-App eingeführt, die Kontaktverfolgung ermöglichte, und es gab Pläne für digitale „Impf“pässe („Grüner Pass“), die in der EU umgesetzt wurden. Diese damals gestartete Infrastruktur wird nun wohl für eine flächendeckende digitale ID oder eine CBDC genutzt werden, was die Überwachungskapazitäten des Staates erheblich erweitert. Der DSA, bis Ende 2025 voll umgesetzt, ermöglicht zudem strengere Kontrolle von Online-Inhalten, was die Meinungsfreiheit weiter einschränken wird – ein Trend, der in der Plandemie durch Zensurmaßnahmen gegen „Desinformation“ begann und sich seitdem immer mehr verschärft.

Die Erfahrungen aus der Plandemie zeigen, dass der Staat in Krisenzeiten bereit ist, Grundrechte massiv einzuschränken, und dass die Bevölkerung wenig effektive Mittel hat, sich dagegen zu wehren. Gerichte urteilten oft erst lange nach den Maßnahmen, und demokratische Prozesse wie Wahlen oder Proteste wurden durch die Krise eingeschränkt. Der Koalitionsvertrag und die EU-Entwicklungen bauen auf diesem Präzedenzfall auf: Sie schaffen Strukturen (wie eben Nationaler Sicherheitsrat, digitale ID, CBDC), die in einer nächsten Krise – sei es eine erneute inszenierte Plandemie, ein Wirtschaftskollaps oder geopolitische Spannungen – erneut genutzt werden, um die FDGO zu untergraben.

3. Artikel 20 Absatz 4 GG im Kontext der letzten 5 Jahre

Artikel 20 Absatz 4 GG setzt voraus – wie bereits erwähnt -, dass jemand aktiv versucht, die FDGO zu beseitigen, und keine andere Abhilfe möglich ist. Die Plandemie zeigte, dass in Krisen die FDGO faktisch ausgesetzt werden kann, ohne dass sofortige Abhilfe möglich ist. Gerichte waren überlastet, Parlamente wurden durch Notstandsgesetze entmachtet, und Proteste wurden unterdrückt. Wenn der Koalitionsvertrag und die EU-Entwicklungen (DSA, digitale ID, CBDC) als Fortsetzung dieser Entwicklung betrachtet werden, kann man dies als systematischen Angriff auf die FDGO werten – insbesondere, weil sie die Infrastruktur für eine totalitäre Kontrolle schaffen, die in der nächsten Krise ohne demokratische Kontrolle eingesetzt werden könnte.

Dabei ist die „Schön-Wetter-Demokratie“-These zentral: Die Plandemie hat bewiesen, dass demokratische Mechanismen in Krisenzeiten versagen. Wenn eine Regierung – wie die aktuelle Koalition – Strukturen schafft, die in einer Krise missbraucht werden können, und gleichzeitig die Erfahrung zeigt, dass Gerichte und Parlamente in solchen Situationen nicht effektiv eingreifen, dann ist „andere Abhilfe“ de facto nicht möglich. Zudem könnte die Kombination aus Nationalem Sicherheitsrat, digitaler Überwachung und zentralisierter Macht als Versuch gewertet werden, die FDGO langfristig zu beseitigen, indem die Grundprinzipien wie Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte systematisch untergraben werden.

4. Gegenargumente

Es gibt aktuell keine eindeutigen Beweise, dass die Regierung 2025 aktiv plant, die FDGO abzuschaffen. Der Koalitionsvertrag bleibt vage, und die EU-Entwicklungen könnten auch legitime Ziele wie Wirtschaftsförderung oder Sicherheitssteigerung verfolgen. Gerichte wie das BVerfG sind weiterhin aktiv, und demokratische Prozesse – etwa die SPD-Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag – geben den Anschein funktionierender Strukturen. Doch die Plandemie hat gezeigt, dass diese Mechanismen in Krisenzeiten nicht greifen, was die Schwelle für Artikel 20 Absatz 4 GG herabsetzt.

Conclusio

Die letzten fünf Jahre, insbesondere die Plandemiezeit, zeigten, dass die FDGO in Krisen faktisch ausgesetzt werden kann, ohne dass effektive Abhilfe möglich ist. Der Koalitionsvertrag und die EU-Entwicklungen schaffen Strukturen, die in einer nächsten Krise genutzt werden könnten (bewusst im Konjunktiv geschrieben), um die FDGO weiter zu untergraben. Angesichts der Erfahrungen aus der Plandemie – Exekutivübermacht, eingeschränkte Grundrechte, versagende Kontrollmechanismen – könnte (bewusst im Konjunktiv geschrieben) die Schwelle für Artikel 20 Absatz 4 GG erreicht sein: Es könnte (bewusst im Konjunktiv geschrieben) ein systematisches Risiko für die FDGO bestehen, und in einer Krise wäre (bewusst im Konjunktiv geschrieben) dann keine andere Abhilfe möglich. Das Widerstandsrecht könnte (bewusst im Konjunktiv geschrieben) somit gegeben sein, wenn sich diese Entwicklungen weiter zuspitzen.

Quellen:

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 20

Koalitionsvertrag 2025

Koalitionsvertrag steht – Kanzlerwahl wohl Anfang Mai

BVerfG, Beschluss vom 19. November 2021, 1 BvR 781/21

Ein Artikel bildet zwangsweise die Meinung eines Einzelnen ab. In Zeiten der Propaganda und Gegenpropaganda ist es daher umso wichtiger sich mit allen Informationen kritisch auseinander zu setzen. Dies gilt auch für die hier aufbereiteten Artikel, die nach besten Wissen und Gewissen verfasst sind. Um die Nachvollziehbarkeit der Informationen zu gewährleisten, werden alle Quellen, die in den Artikeln verwendet werden, am Ende aufgeführt. Es ist jeder eingeladen diese zu besuchen und sich ein eigenes Bild mit anderen Schlussfolgerungen zu machen.

Eine Antwort

[…] Im gestrigen Artikel Koalitionsvertrag: Eine etwas andere Betrachtung habe ich versucht eine kritische Perspektive auf den Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Regierung aus CDU, CSU und SPD einzunehmen. Der Artikel legte dabei den Fokus auf potenzielle Gefahren für die Demokratie, insbesondere durch die Einführung eines Nationalen Sicherheitsrats, die Migrationspolitik, und die Digitalisierungspläne, die mit EU-weiten Entwicklungen — Weiterlesen http://www.konjunktion.info/2025/04/systemfrage-der-koalitionsvertrag-und-artikel-20-absatz-4-des-grundgese… […]